Luis Casado*, colaborador de Prensa Latina)

“…la República está enferma de consenso. No digo que sea tan grave como el Sida, o que no encontraremos la vacuna a tiempo. Digo que el consenso es el cáncer de la opinión, que ya puso nuestros valores patas arriba y que es urgente invertir en la búsqueda del remedio.”

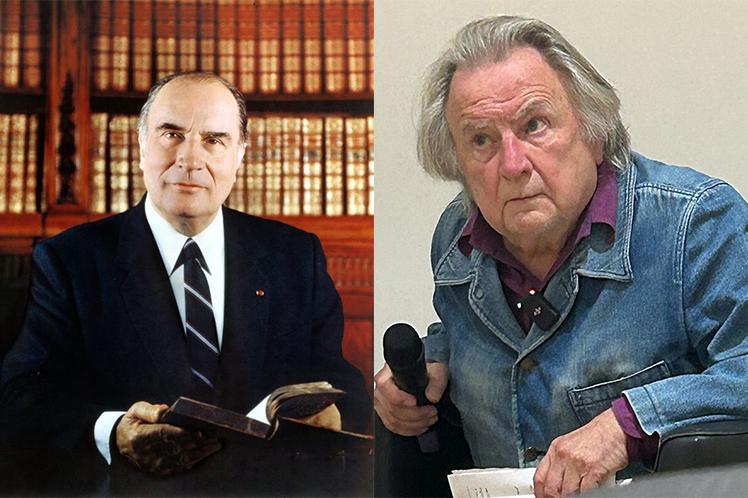

¡Repámpanos! Si pienso en las alabanzas, ¡qué digo!, en los panegíricos ditirámbicos que la costra política parasitaria entona a coro cuando se trata de coincidir en todo– comenzando por la supremacía omnisciente del Mercado ante cualquier atisbo de razonamiento que pusiese al Ser Humano por encima del lucro–, la afirmación de Régis Debray, “el consenso es el cáncer de la opinión”, merece una explicación.

No puedo sino recordar que durante años he hecho el Elogio del disenso, con argumentos similares a los del compañero de aventuras de Ernesto Che Guevara en Bolivia. El tema trae tela.

Debray observa que la tecnocracia se funda en la (supuesta) competencia de los expertos, la monarquía de derecho divino en la Providencia, la aristocracia en un derecho de nacimiento, la tiranía en la fuerza, y la República en la opinión del pueblo. Ya la tenemos liada.

La filosofía republicana postula que todo ciudadano dotado de razón es capaz de tener una opinión y de darla a conocer. Sin ánimo de incordiar, digo que se trata del mismo postulado del que abusan quienes viven de las encuestas de opinión. Ambas dan por hecho que la opinión es esclarecida, ilustrada, racionalmente motivada, libre de prejuicios y/o de manipulaciones, y es formulada después de un debate libre y contradictorio.

Cuando no existe pluralidad en medios controlados por el poder financiero y económico, cuando la enseñanza es dogmática, sesgada y parcial, cuando no hay debate libre y contradictorio, cuando quien discrepa es condenado sistemáticamente como herético, arcaico, violentista, anarquista, extremista, resentido y otros epítetos similares o peores, no existen las condiciones que posibilitan la formación de una opinión ilustrada y libre.

O bien al cabo de cincuenta años de sufrimientos y latrocinios, y de una lenta comunicación capilar que termina por anular los efectos de la industria de manipulación mediática.

Margaret Thatcher comprendió muy bien el poder anihilante del consenso, por eso enunció su conocida y mutilante fórmula TINA: there is no alternative. De ahí en adelante sus discípulos, de Tony Blair a Ricardo Lagos, pasando por Fernando Henrique Cardoso y Felipe González, no han hecho otra cosa que imitarla.

La lobotomía fue tan eficaz que Gonzalo Martner– doctor en economía– escribió: «La mejor asignación de recursos es la que hace el mercado (sic)”. Recordar que el ‘doctor’ veleta fue sucesivamente militante del MIR, colaborador de Ricardo Lagos, secuaz de Camilo Escalona, presidente del P$ y partidario de Daniel Jadue en una ‘primaria’, no es un acto de crueldad gratuita, sino un elemento etiológico útil para mi demostración.

¿Cómo disentir de un dogma, de una verdad revelada? “La mejor asignación de recursos es la que hace el mercado”. Ni Martner, ni ningún economista, ha explicado nunca de manera irredargüible las razones que justifican tan fementida aserción. ¿Dónde están las pruebas? ¿Porqué diablos, en este mismo momento, Biden y los gobiernos europeos destinan billones de dólares y billones de euros al relance de la economía si «La mejor asignación de recursos es la que hace el mercado»?

Pasa que la legendaria eficiencia del mercado no se apoya en nada tangible, como no sea el consenso, o sea la ausencia de debate: es así, y santas pascuas. No hay espacio ni voluntad para cuestionar la doxa. ¿Cómo disentir si no es saliendo del gallinero en que encerraron a los economistas?

Para pensar en economía política es imprescindible ser herético.

No es una cita de Keynes. Es mía.

El Consenso de Washington…

Si se inventa la opinión como industria, el producto se llama consenso, dice Debray. Tal vez por esa razón alguien afirmó “La primera libertad de la prensa es no ser una industria”.

“Extraño bastardo ese ‘consenso’, término de fisiología transportado de la medicina antigua a la nueva sociología gracias a Auguste Comte (en una de esas intuiciones geniales sobre cuyo olvido se construyeron nuestras ‘ciencias’ políticas). (…) Que hubiese consenso sobre el nazismo en Alemania, como sobre los primeros años del Pétainismo en Francia, no hace esos regímenes más legítimos…”

Debray agrega: “…la superstición del consenso como último argumento de autoridad constituye una subversión insólita para el ideal democrático.”

A lo largo de la Historia, ni siquiera la Iglesia ha logrado imponer el consenso en materias que son parte del ámbito del dogma. Poner en duda la virginidad de María, la Ascensión del Señor, el misterio de la Santísima Trinidad o el milagro de la transubstanciación en la Eucaristía fue (es) herético y podía costarte la hoguera.

Debray afirma: “La tendencia a confiscar la soberanía popular (…) atraviesa todos los regímenes democráticos”.

Ahí estamos actualmente en Chile, aun cuando sea pertinente dudar del carácter democrático del engendro surgido de la Constitución de la dictadura.

En el caso de la Iglesia, el despojo ocurrió en el Primer Concilio de Nicea, entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325. Hasta entonces los cristianos tenían por una de las mayores virtudes de su credo eso de Vox populi vox Dei, o sea La voz del pueblo es la voz de Dios.

Cada comunidad cristiana decidía de las cuestiones teológicas y de la práctica de la religión como le venía en gana, en el libre ejercicio de su conciencia. Gracias a Nicea– y, seamos justos, a Constantino, emperador romano que hizo asesinar a su propio hijo, antes de hacer hervir a su esposa, para convertirse en su lecho de muerte al piadoso cristianismo–, transformaron a los cristianos en un rebaño. Los curas son los pastores.

En Nicea inventaron la virginidad de María (tema que nunca había inquietado a nadie…), el dogma y la infalibilidad Papal, y decidieron qué evangelios eran buenos, y cuales eran malos. De ahí en adelante… consenso. Lo que nunca le ahorró a la Iglesia ni las guerras internas ni las luchas por el poder, y alimentó además todo tipo de perversiones, entre las cuales la pedofilia, las simonías, la incuria, el fraude, los robos, las estafas y las estrechas relaciones con la mafia aun nutren las páginas de la prensa internacional.

En cuanto a las democracias, y/o los regímenes que se autodenominan democráticos, Debray señala:

“No es necesario leer a Marx (Heráclito basta, o bien nada) para recordar que la lucha de contrarios es el motor de todas las cosas, y partiendo del movimiento, del dinamismo, de la vida. Una sociedad consensual es una sociedad muerta. El consenso conserva, es su función. Por naturaleza juega del lado del orden, es decir de los más fuertes, que no lo hubiesen arreglado de ese modo si no les conviniese.”

Regresan a mi mente las lecciones de Termodinámica recibidas del erudito Profesor Guefelstein en mi escuela de ingenieros de París:

“El equilibrio es la muerte”, aseveraba, “inquiétense si les dicen que Uds. son muy equilibrados”.

En un sistema termodinámico, las partículas interactúan entre ellas, hasta alcanzar un estado en que la estadística global del sistema permanecerá invariante en el tiempo. Todas y cada una de los millones de partículas quedan en un mismo estado cuántico. ¡Pobre movimiento browniano! El consenso es eso: la inmovilidad, la muerte.

Pero, como recuerda Debray, nosotros estamos del lado malo del asunto, del lado de los débiles.

“Estamos ahí, precisamente para romper el consenso y hacer ganar a los perdedores de siempre, no a los vencedores. (…) Para incomodar lo que duerme, para arrancar el cemento, para sembrar la turbulencia y la disonancia allí donde todo parece normal”.

Quienquiera hace el elogio del consenso, intenta estafarnos. Busca pasar catas por loros, caballa por atún. Con el meloso discurso de la paz y el paraíso en la Tierra no desea sino hacer de cada ciudadano un incapaz jurídico y mental.

Está prohibido desarmar el paquete. Vida eterna a los poderes constituidos, visto que están constituidos precisamente para eso: para eternizar la dominación de los poderosos.

Quienes condenan la eclosión de opiniones diversas y variadas, quienes aborrecen el nacimiento de fuerzas que defienden intereses que no son los suyos, posan de demócratas y se cuelgan el remoquete de ‘centro-algo’. Son ‘progresistas’, razonables, y no buscan nada que no sea posible, en el estricto respeto del poder de los instalados en el poder.

No reprimo las ganas de salirme del marco y terminar esta parida con una consigna luminosa:

¡A la mierda el consenso!

rmh/lc

*Periodista chileno residente en Francia, profesor, editor, ingeniero y experto en tecnologías de la información

(Tomado de Firmas Selectas)