El gobernante demócrata escogió esa fecha para concluir la operación de repliegue en ocasión de cumplirse 20 años de los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York y otros blancos civiles, que propiciaron a Washington un pretexto para desatar lo que denominó su guerra contra el terrorismo.

Los operativos que se desataron a partir de entonces ocasionaron la muerte a decenas de miles de civiles, así como la destrucción de la infraestructura vital en naciones como Afganistán, Iraq, Siria y otros países, además de un costo multimillonario para los contribuyentes norteamericanos.

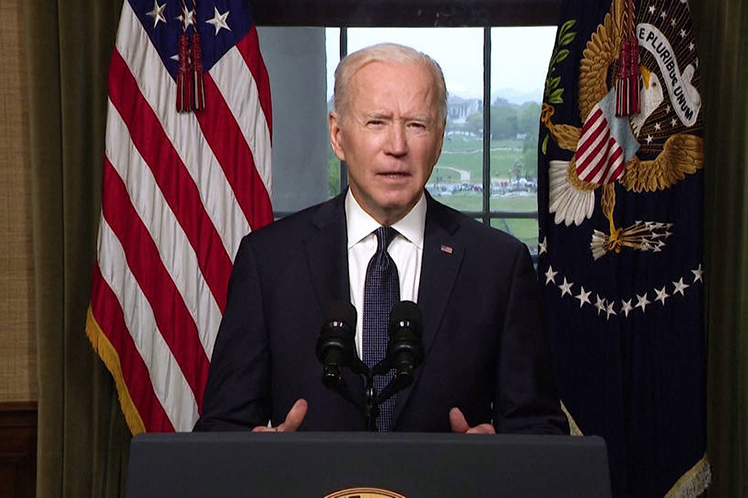

Este miércoles, Biden insistió en que la guerra en Afganistán ‘nunca tuvo la intención de ser una empresa multigeneracional’, a pesar de que duró casi 20 años y murieron allí dos mil 450 militares estadounidenses desde su comienzo en octubre de 2001.

Pero la decisión del gobernante puede traerle consecuencias nada agradables, como señala Vanda Felbab-Marrón, investigadora principal del Programa de Política Exterior del Centro para la Seguridad e Inteligencia del Siglo XXI en Brookings Institution, uno de los llamados tanques pensantes con sede en Washington.

La experta alertó este viernes en un artículo publicado en The New York Times, sobre una posible guerra civil intensificada y sangrienta tras la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán, y como mínimo, ‘el ascenso de los talibanes al poder formal traerá cambios dolorosos en la administración política del país’.

El 5 marzo pasado, Biden, apoyó cambiar las autorizaciones para el empleo de la fuerza militar (AUMF), pocos días después de utilizarlas para ordenar un ataque aéreo contra Siria a finales de febrero, al igual que hicieron anteriormente numerosas ocasiones, mandatarios de ambos partidos, quienes utilizaron ese texto legal como pretexto para realizar incursiones armadas en diversos teatros de operaciones.

La AUMF se aprobó en 2002 y dio luz verde al presidente para castigar a ‘aquellas naciones, organizaciones o personas’ que ayudaron o llevaron a cabo los ataques del 11 de septiembre, facultad que aún sigue vigente.

Desde los primeros meses del mandato de Donald Trump, el Departamento de Estado y el de Defensa, solicitaron -sin éxito- al Congreso que aprobara una nueva legislación de ese tipo que viabilizara los planes belicistas del presidente, pero sin incluir restricciones de tiempo o geográficas.

En el trasfondo de todo este debate sobre las facultades del jefe de la Casa Blanca para iniciar una contienda bélica, está la Resolución de Poderes de Guerra, una ley federal destinada a controlar las facultades del jefe de la Oficina Oval para comprometer al país en un conflicto armado sin el consentimiento del Congreso.

El estatuto, que entró en vigor el 7 de noviembre de 1973, requiere que el presidente notifique al Capitolio en un plazo de 48 horas el uso de agrupaciones armadas en un conflicto determinado, prohíbe que dichas unidades permanezcan en esas acciones más de 60 días, y prevé un periodo posterior de un mes para su retirada.

Las prerrogativas presidenciales, la supuesta necesidad de mantener el secreto y la renuencia del Congreso a organizarse para recibir información relacionada con ‘hostilidades inminentes’, anularon en los últimos tiempos con mucha frecuencia el requisito de la consulta a los legisladores.

Sin embargo, advierten expertos, las legislaciones sobre este asunto se convirtieron en letra muerta o fueron ignoradas a propósito por el poder ejecutivo de forma reiterada en décadas recientes.

Pero lo que casi nunca sale a relucir en los debates en el Capitolio y los medios de prensa norteamericanos es que la observancia de ciertas normas legales propias de Estados Unidos, de ninguna manera dan legitimidad al uso del poderío bélico por parte de la Casa Blanca, porque casi en la totalidad de los casos se realizan contra la voluntad de los países afectados y de las organizaciones internacionales, en particular las Naciones Unidas.

mem/rgh